Geologie zum Anfassen

Die Fladensteine gehören zu den bekanntesten Sandsteinmassiven des Pfälzer Waldes. Entstanden als ein über 400 m

langes, zusammenhängendes Felsmassiv, bildeten sich durch Bewegungen und Verwitterungen in der Erdkruste,

Klüfte zwischen den Steinen. Der größte der im Volksmund als “Sieben-Brüder” bezeichneten Sandsteintürme, misst

52m Wandhöhe.

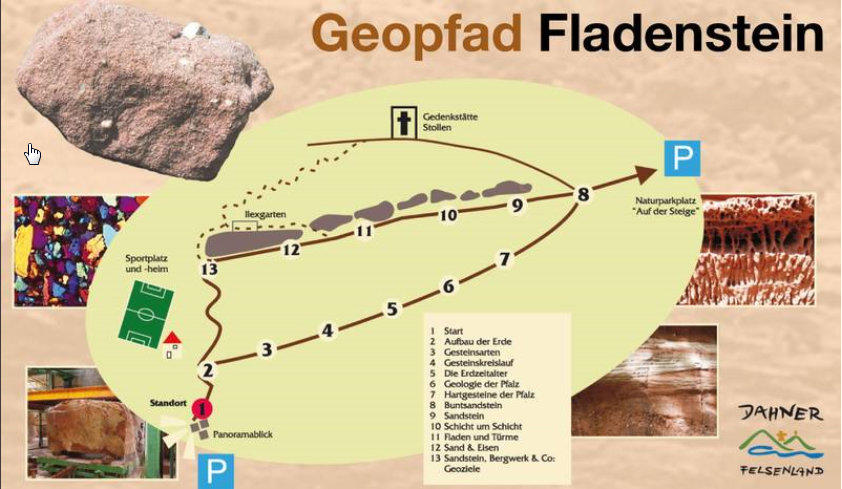

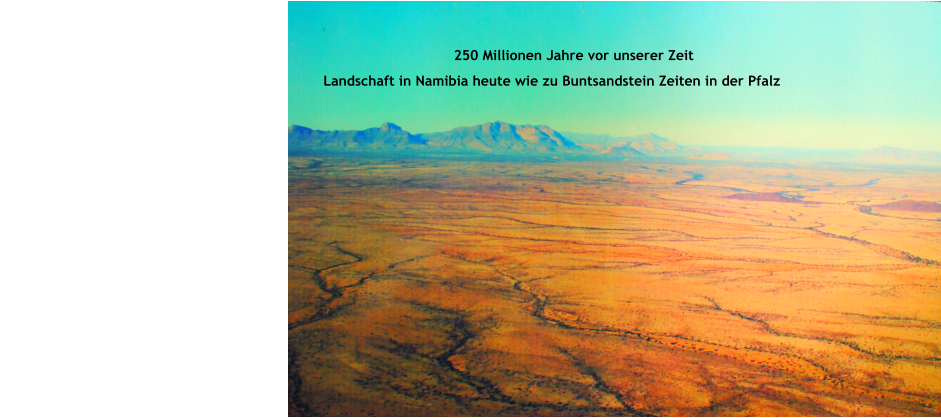

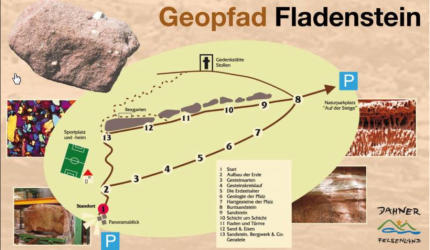

Rund um das Felsmassiv der Fladensteine bei Bundenthal führt der Geopfad in die Zeit vor 250 Millionen Jahren und

noch weiter zurück in die Erdgeschichte. Von der Entstehung der Gesteine, über deren einheimische Vorkommen bis

hin zu ihrer Nutzung als unentbehrliche Rohstoffe finden sich anschaulich präsentierte Infos auf dem etwa

einstündigen Rundweg.

Start/Ziel: Bundenthal am Sportplatz.

Bundenthal Touristik e.V. - 76891 Bundenthal -

Rechtenbacher Str. 29

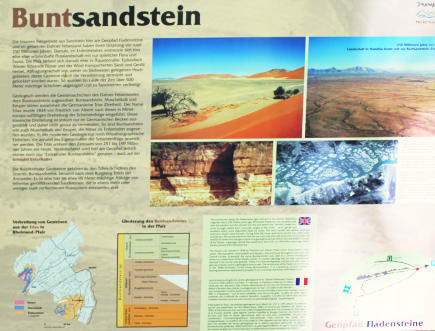

Der Geopfad, rund um das Felsmassiv der Fladensteine führt in die Zeit vor rund 250 Millionen Jahren zurück.

Schautafeln informieren auf dem etwa einstündigen Rundweg über:

Die Gestaltung der Tafel, wurde von Landesamt für Geologie und

Bergbau, Rheinland Pfalz, Herr Roger Lang, durchgeführt.

Der Rundweg soll auch zum besseren Verständnis

der Landschaft und deren erdgeschichtliche

Vergangenheit beitragen.

Erlenbacher Turm

Am Fuße des Felsturms - Nordseite ist eine über drei Meter mächtige

Kieselschicht zu sehen, deren feine Kiesel zu einem Konglomerat

verfestigt sind. An der Südseite ist die Geröllschicht nur etwa 20 cm

stark, aber mit größeren Kiesel- und Geröllteilen durchsetzt. Die darüber

liegende etwa 1m mächtige Sandschicht zeigt zwar eine grobe Körnung,

aber nur wenige Kieseleinschlüsse. Nach oben wird die Sandkornschicht

über 2 m mächtig, bevor wieder eine, wenn auch dünnere, Geröllschicht

folgt. Die Verwitterung lässt durch mineralische Zusammensetzung und

bedingte Wasserdurch lässigkeit Bänke, Leisten und Gesimse entstehen.

Klüfte, senkrecht oder schräg verlaufende Spalten (Lassen), tonhaltige

Schichten mit Hohlkehlen, Höhlen, netzartiges Maschenwerk,

Felsabbrüche und Absanden sind Formen der Verwitterung, die an

verschiedenen Felsen zu erkennen sind.

Jüngstturm

Dieser Felsenturm verweist auf den Jüngstberg und die Sage von den

sieben feindlichen Brüdern, die in Felsengebilde verwandelt wurden.

Hier ist die Verwitterung durch Klüf te ohne Durchbruch sichtbar. Die

Klüfte entstanden durch tektonische Vorgänge (Zug, Druck, Torsion) bei

der Entstehung des Rheingrabens. Damals wurde die Buntsandsteinplat

te in Längs- und Querrichtungen zerstückelt und durch Verwerfungen in

verschiedene Höhen gebracht. An diesem Felsturm liegen an der Süd-

wand die rechten Abschnitte in Ostschräglage. An anderen Felsen

können die Lagen völlig gekippt sein. An den Klüften konnte die

Verwitterung besonders energisch einsetzen und sie zu klaffenden

Spalten erweitern.

Im Mittelbereich des Felsens sind deutliche Abbruchstellen an der

Schrägkluft zu erkennen. Die Netzbildung und die glatten Absandflächen

liegen unter der Fladenstruktur.

Stuhl

Dieser, vom Felsenriff bereits losgelöste Turm, hat seinen Namen durch

seine Form erhalten. Er zeigt an seiner Ostfront in etwa 1,50 m Höhe ein

weiß-strohgelbes Farbband, das durch aufsteigende Kohlenwasserstoffe

und deren Dämpfe aus dem Erdinnern entstanden ist. Die Eisenoxide im

Gestein ergeben die rote Farbe und erzeugen so eine Buntheit im Fels.

Dies führte zur der Namensgebung "Buntsandstein". Hier ist auch die feine

Geröllschicht unterhalb der weißen Feinplattenschicht zu erkennen. Die

Nordseite bietet in gleicher Höhe ein wunderschönes Schmuckfries.

Die Ausbleichung ist am Haardt-Rand noch deutlicher zu sehen, wo gelb-

weißer Fels durch Ausbleichung während des Grabenbruchs entstanden ist.

Am "Krimhildenstuhl" ließen die Römer bereits Ziersteine, Opfersteine und

Sarkophage brechen.

Namenloser Turm

An diesem Felsenturm sind die Fladen (flache Sandsteinplatten) am besten zu

erkennen. Diese Fladen gaben der Felsengruppe ihren Namen. Zwischen den

Platten sind rundzellige, hohlkugelförmige, netz- oder gitterförmige

Verwitterungen zu erkennen. An den Schichtfugen stehen zierliche Säulengänge.

In Augenhöhe sind an der Südwand "Kiesellöcher" und "Lösephasen" der Kiesel zu

erkennen. Hier wird auch die Zerstörung der Felsstruktur durch Organismen und

Pflanzen deutlich. Der feingraue Überzug aus Flechten saugt das Wasser auf, hält

es kurzzeitig fest und scheidet mit dem Überschuss auch chemische Stoffe aus,

welche die Unterlage zerstören. Auch Moose, Gräser, Sträucher und Bäume

dringen in die weicheren Schichtfugen ein, zersetzen oder sprengen Felsteile ab.

So können dann die Erosionskräfte die Verwitterung beschleunigt fortsetzen.

Bundenthaler Turm (Brocken)

Dieser größte zusammenhängende Felsklotz der Fladens teine hat sicher seinen Namen

durch das Dorf Bundenthal erhalten. Das BunteTal-oder"ValleColoris" - wie es 1290

genannt wurde, hat wahrscheinlich den Namen von den Buntsandsteinen, die hier das

Wieslautertal einschnüren und prägen. Der Fels zeigt eine glatte Westwand mit

wechselnd querver-laufenden Sandsteinstrukturen. Diese Wand stellt eine frühere

Abrutschfläche von Felsteilen dar. Die Westwind Wetterlage polierte sie glatt.

Der unterhalb der Wand erkennbare Felsklotz zeigt Strukturen, wie sie beim

Deckgebirge anzutreffen sind. An der Südwand kam es 1935 durch Blitzeinschlag zu

einem mächtigen Felsabsturz, dessen Trümmer noch am Fuße des Felsens zu sehen sind.

Durch Frostsprengung kommt es meist im März zu Felsabstürzen, wenn das in die

Spalten eingedrungene, gefrorene Wasser auftaut. Oberhalb der glatten Abbruchstelle

sind dunkle, teils schwarz gefärbte Flächen zu sehen, die sich blätterteigartig

aufwölben und ablösen. Es sind Verwitterungsrinden. Sie entstehen durch Sickerwasser

aus dem Gesims darüber, das mit Eisenmanganverbindungen angereichert ist. Diese

Platten wirken kurzzeitig als Schutzrinde. Kann das Wasser oder andere Erosionskräfte

die Rinde aufbrechen und darunter eine feuchte Höhlung schaffen, verliert die Platte

ihren Halt, löst sich lappenartig ab und legt das zermürbte Gestein frei. Die so gelöste

Felsstruktur kann dann leicht von Wind und Regen fortgeführt werden. So entstehen

immer neue Absandflächen, deren gelöste Sand- oder Geröllteile an der Felssohle zu

sehen sind. Ähnliche Verwitterung bewirken Organismen und Pflanzen. Im oberen Teil

der Südwand sind feine bis starke Lochgitterflächen in verschiedener Verwitterungsform

zu sehen. Die Färbung wechselt von unten nach oben, von dunkelbraun-strohgelb bis zu

fleischroten Tönen.

Hexturm (Ilex Turm)

Seinen Namen erhielt dieser Felsturm von der hier reichlich

vorkommenden Stechpalme "Ilex aquifolium", die seit 1910 unter

Schutz steht und deren Bäume bis zu 6 m hoch werden können. Heute

sind Ilex-Sträucher und -Bäume auf der Nordseite des Bundenthaler-

Turms noch anzutreffen und werden dort auch gepflegt. Die Ostfront

zeigt drei schöne weiße Schichtstreifen und typische

Verwitterungseinflüsse durch pflanzliche Organismen. An der Südwand

ist deutliche Wasserrinnen-Bildung durch Pflanzenwuchs (Birke) zu

sehen. Außerdem zeigt ein klotzförmiges, spitzzulaufendes

Felsteildeutliche Abbruchstellen an der Steilwand.

Bundenthal und die Fladensteinen

und tonigen Binde mitteln eine feste Sandsteinplatte.

Diese Platte wurde im Tertiär infolge Verschiebung

der Erdkruste und durch Absenkung des Rheingrabens

auseinandergebrochen und aufgewölbt. Die härteren

Schichten blieben erhalten und stellten, wie hier die

Fladensteine, ein lang gezogenes, jetzt bereits stark

aufgelöstes Felsenriff dar. Die Fladensteine gehören

zur Trifels-Stufe mit eisenoxidhaltigen,

ausgebleichten, grobkörnigen und geröllführenden

Schichten.

Ausgangspunkt der Wanderung ist der Sportplatz,

von hier können Sie direkt zu dem geologischen

Lehrpfad an den Fladensteinen wandern. Die

Fladensteine gehören zum Mittleren- oder

Hauptbuntsandstein, der im Trias vor etwa 230

Millionen Jahren entstanden ist. Die Sedimente des

Buntsandsteins- Quarzsande und Geröll wurden

durch Wind und fließendes Wasser abgesetzt.

Während der folgenden Juraperiode bedeckte ein

tiefes Meer diese Schichten und presste in

Verbindung mit Kieselsäure

Backofen

Diese stark verwitterte und abgetragene Felsstruktur zeigt die typische

Höhlenbildung. Die oben aufliegende Schicht besteht aus härteren

Strukturen, lässt das Wasser schnell ablaufen, das die

darunterliegenden weicheren Schichten mitreißt. Langsam

durchsickerndes Wasser lassen in der entstandenen Kehle ständige

Feuchtigkeit entstehen, wodurch die weichen Schichten aufgelöst

werden. Die Aushöhlung besorgen noch Spaltenfrost und Winde.

An der Südwand ist eine waagrecht verlaufende Tonschicht mit

ausgiebigem Pflanzenwuchs (Moose, Farne, Gräser) zu erkennen. In der

Hohlkehle darunter liegt eine feine Netzstruktur mit querlaufenden

Stegen. Unterhalb der nächsten Schichtfuge ist eine feine

Wabenstruktur in Auffaltungsrichtung zu erkennen. Der volkskundlich

entstandene Name erinnert an die Brotbacköfen bei den

Bauernhäusern.

nach oben

Geologie zum Anfassen

Die Fladensteine gehören zu den bekanntesten

Sandstein-massiven des Pfälzer Waldes. Entstanden als

ein über 400m langes, zusammenhängendes

Felsmassiv, bildeten sich durch Bewegungen und

Verwitterungen in der Erdkruste, Klüfte zwischen den

Steinen. Der größte der im Volksmund als “Sieben-

Brüder” bezeichneten Sandsteintürme, misst 52 m

Wandhöhe.

Rund um das Felsmassiv der Fladensteine bei

Bundenthal führt der Geopfad in die Zeit vor 250

Millionen Jahren und noch weiter zurück in die

Erdgeschichte. Von der Entstehung der Gesteine, über

deren einheimische Vorkommen bis hin zu ihrer

Nutzung als unentbehrliche Rohstoffe finden sich

anschaulich präsentierte Infos auf dem etwa

einstündigen Rundweg.

Start/Ziel: Bundenthal am Sportplatz.

Bundenthal Touristik e.V., 76891 Bundenthal - Rechtenbacher Str. 29